Nos vendieron la burra, falsa, de que tener un smartphone en el bolsillo nos permitiría relacionarnos al instante con cualquiera en cualquier parte del mundo. Técnicamente era cierto, pero con el paso de los años la cosa ha derivado en algo bien distinto.

No será porque no ha habido millones y millones de experimentadores con patas desde que en 2007 el creador de Apple se subió a un escenario y desde el interior de su arrugada camiseta proclamó la llegada del Nuevo Mundo.

Steve Jobs se murió a tiempo antes de que las cervicales se le agarrotarán como consecuencia de la permanente inclinación del cuello para usar su invento.

Ese ángulo de 30 grados, en dirección justamente contraria a la curva natural, pronto se adaptará como una mutación genética que haría tener un orgasmo, por su celeridad, al mismísimo Darwin.

Junto con lo evidente –todos mirando la pantalla al andar, en todas las calles, en todo el mundo– está la constancia del fin de las conversaciones telefónicas. Las de hablar, reír y maldecir de viva voz, digo.

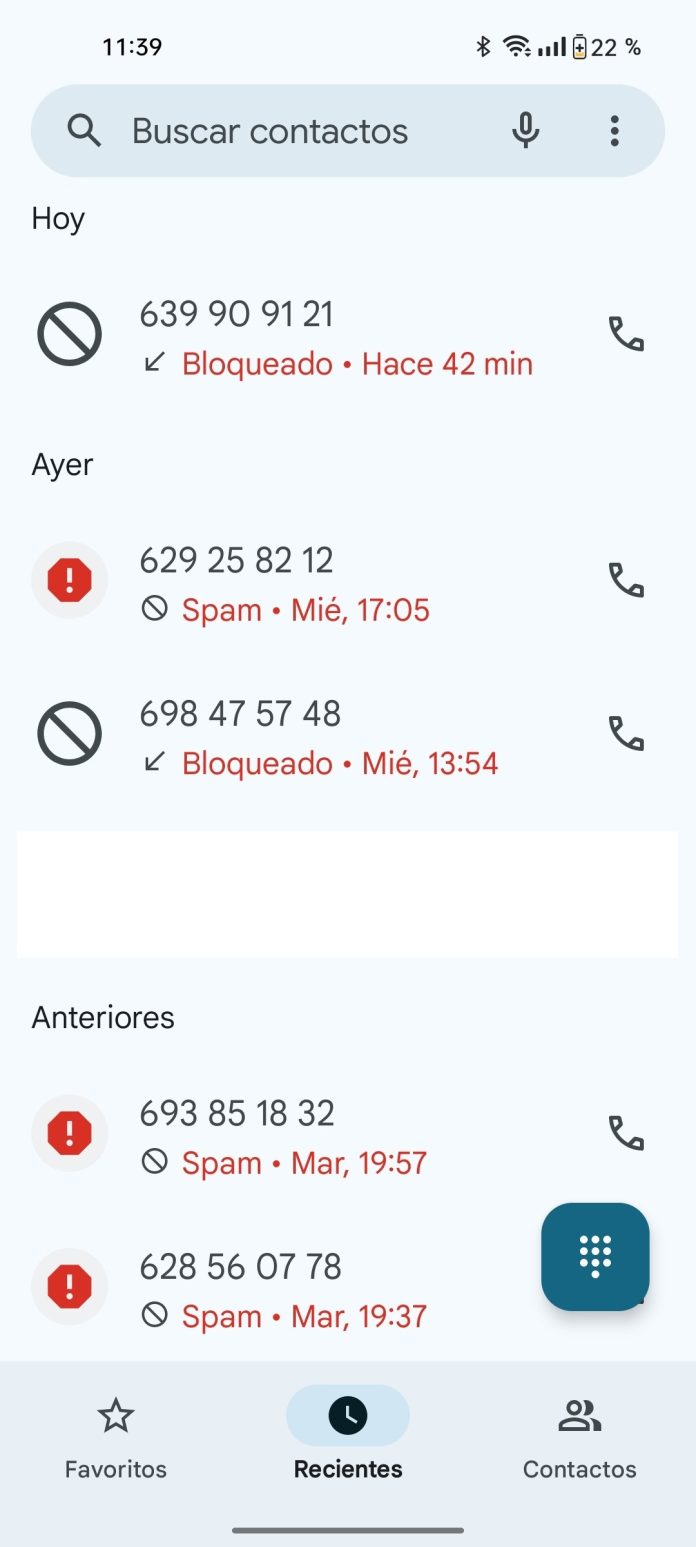

En este Jueves Santo, camino de nuestro particular calvario tecnológico, este paseante ha comprobado cómo su teléfono se enrojece más y más a cada día que pasa al dar con el dedito en la opción de las llamadas «recientes».

Ahí están: todas son spam. Ninguna es deseada. Cualquiera de ellas resultaba inconveniente. Y el aparato te protege, aislándote un poco más mientras la indiecita del call center se conforma con su suerte, incapaz de cumplir los objetivos marcados por la empresa que la explota.

Más aún, mi teléfono y el tuyo encierra (y entierra) cadáveres. Unos fueron amigos; otros, circunstanciales conocidos; cualquiera de ellos habla desde hace años tan poco como tú aunque con mayor justificación, porque están muertos. No abandonan tu agenda aunque haya pasado mucho tiempo desde que los despediste en el cementerio. Y si los borras, como cenizas esparcidas en el mar, asoman de nuevo en Facebook o Instagram. ¿Acaso es esa la única eternidad?

Por eso, camino del teclado, esta vez te has parado con el anciano al que cada día saludas, para hablar y desear (sin decirlo) que los pasos titubeantes que da apoyado en el bastón fueran siempre los penúltimos, sin prisa de marcharse. Despedirle con una palmadita en el hombro ha sido más reconfortante para ti que para él, aliviado íntimamente de poder hablarle cara a cara al octogenario y no por WhatsApp, que él no usa y que sirve, esencialmente, para verificar existencias y no tanto para disfrutarlas y, menos aún, para acariciar con las manos y con las miradas.

Morirá. Moriremos. Tú también lo harás, pero por ahora aún estamos a tiempo de charlar sin prisa con ese otro que nos espera sin esperarlo, con palabras y aprecios.

Mientras el teléfono se tiñe de rojo a cada llamada comercial bloqueada, la vida espera paciente a que levantes los ojos de la pequeña pantalla, puerta de ese infernal paraíso donde los microchips mandan pero no palpitan.

Dicho sea, aun desde la distancia, de todo corazón.