Todas las fotografías: La Crónic@

A los países, como a las personas, es justo concederles una segunda oportunidad. O un poco de tiempo en el primer encuentro.

Por ejemplo, salir desde Viena por carretera puede implicar una retahíla de obras y fábricas, además de coches. Lo normal, o lo previsible en cualquier gran aglomeración urbana. Más allá, sin embargo, todo cambia.

Camino de la Wachau, pasados apenas 60 kilómetros, de repente, en un desvío, nos adentramos como sin pretenderlo en algo muy distinto.

Un valle que abraza al río Danubio, ciñéndolo como para que no se rebose… aunque a veces se desborda.

Al norte de la capital del país se extiende esta región, más conocida por los propios que por los ajenos, con el río como seña de identidad y con todo un Parque Natural a modo de escolta vegetal, que nos acompaña allá por donde vayamos.

Si quien lee estás líneas no es viajero apresurado, puede o debe dejarse caer por un pequeño museo en Krems, la ciudad de la que damos cuenta en reportaje aparte de LA CRÓNICA. Sorprenden tantos y tan buenos museos en su Milla del Arte, pero nos referimos más concretamente a la Galería del Estado de Baja Austria.

Envuelto en un cascarón de formas modernas, el planteamiento es atinado por dentro ya que combina lo innovador con lo didáctico. Dicho de otro modo: sorprende con las exposiciones temporales y lo hace también con el acertado tono de las salas que dedica a explicar dónde nos encontramos. Aprendamos, pues…

Sin este auxilio es fácil que no entendamos por qué a los caldos de máxima calidad de la región se les llama Smaragd, como a esta simpática lagartija verde esmeralda, que es casi ya la mascota del Wachau.

El bichito, además, entronca con los viñedos, muchos de ellos en bancales sobre laderas casi verticales. En esos muros de piedra, el bello reptil se calienta al sol y en las rendijas se esconde, en cuanto la ocasión lo requiere.

En las aguas del Danubio el que se mueve es el Chondrostroma nasus, un pez narigón al que no veremos más que en la vitrina del museo, como es lógico esperar.

Hay mucho más que atender y entender, como el engarce entre el entorno y la historia de que ha sido escenario, unido siempre el paisaje y el paisanaje. Es algo que nos ayudará en cuanto asomemos por ahí fuera.

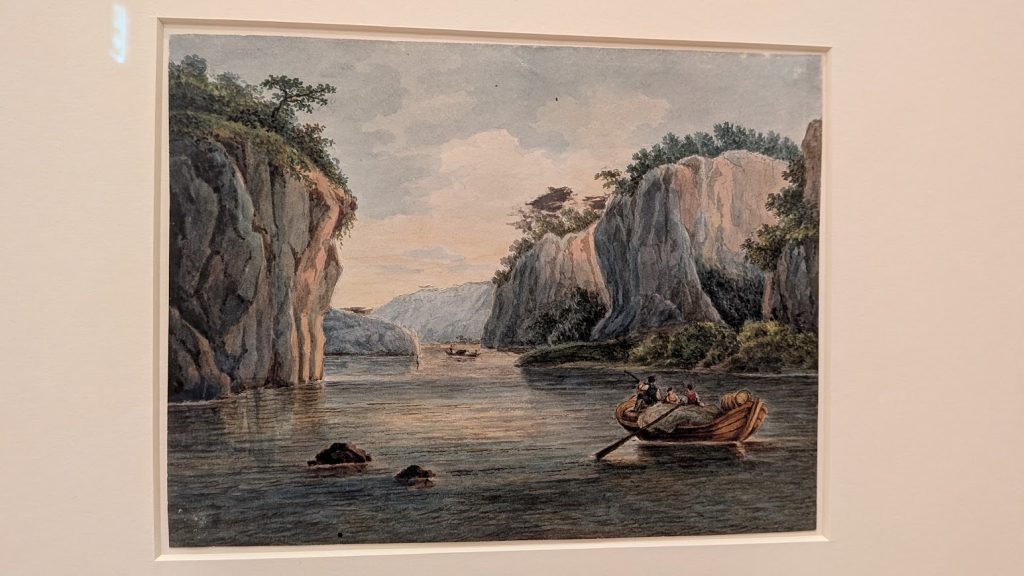

En el siglo XIX, los pintores románticos dedicaron innumerables líenzos al Danubio exactamente aquí. Algo útil porque navegaremos (en barco) hacia Durstein, del mismo modo que luego iremos a Melk.

Como observamos en una de estas salas, Nikolaus Koffler recreó un barquito apropiado a lo bucólico de la escena, en 1840

Décadas después, en los muchos metros cuadrados de un óleo lo que se refleja es un barco de ruedas a vapor, más propio del Mississippi. Sueño o realidad, no lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente, un canto a la modernidad por ver si llegaba.

Surcando el Danubio

El del Danubio es un valle de medidas perfectas, como si la altura de los cerros se atuviera a una proporción áurea con respecto a ambas orillas y al propio cauce, anchísimo.

Parece literatura, aunque no lo es. A lo largo de cualquier día es fácil ver pasar los barcos turísticos, llenos de jubilados felices y familias sonrosadas.

Comen, beben y hablan entre ellos en las innumerables mesas de las cubiertas cubiertas (dos, para acoger a tantos) mientras desatienden lo que hay alrededor… que es mucho.

El progreso se atestigua hoy no en los penachos del humo del carbón corriente arriba sino en el flujo del turismo, más estable incluso que el propio caudal.

Porque el Danubio es un río grande, orondo… pero capaz de enfadarse y alcanzar varios metros de altura sobre las casas más próximas. Así ha ocurrido en esta década, sin ir más lejos.

Hemos llegado a puerto

No hay peligros a la vista, salvo que así consideremos a la bandada de ciclistas que cruzan por delante, en busca aparente de alguno de los muchos senderos de la zona para llevárselos a los pedales.

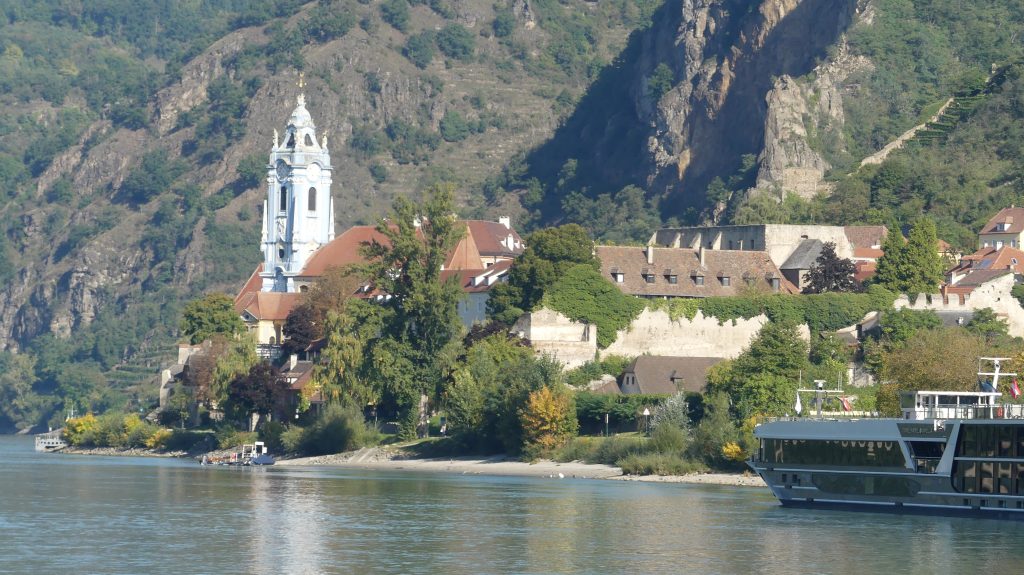

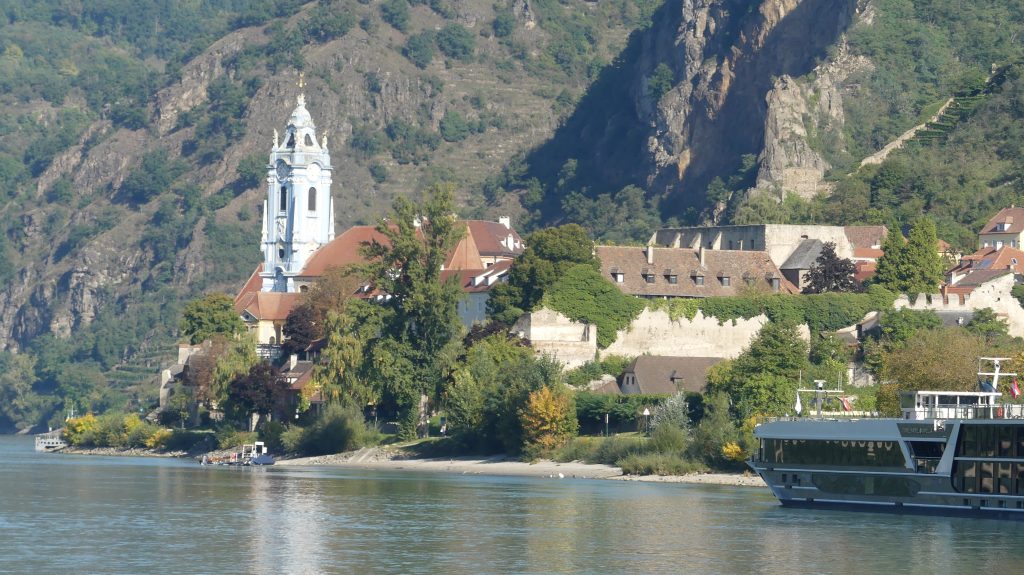

Dürnstein es una ciudad sin dobleces. Lo que tiene te lo enseña bien a las claras: la iglesia y la abadía abajo; las ruinas del castillo, arriba; en medio, un ramillete de callecitas de cuento entre casas floridas y hospedajes al servicio del viajero.

El más exigente puede reservarse y reservar en el Hotel Schloss Dürnstein, el único de 5 estrellas del Wachau (alrededor de 350 euros noche, con desayuno) y que, por cierto, sirve en sus mesas excelentes vinos de su propia bodega. Incluido un tinto, por raro que parezca por estos lares, tan sometidos al blanco. La comida, aunque cara en consonancia al establecimiento, es de toda garantía y se acompaña de unas vistas sobre el río que facilitan la sensación de exclusividad.

Que paguen los ingleses…

¿Acaso vamos a regatear unos pocos euros en el mismo lugar en que el Duque de Austria, Leopoldo V, recibió en rescate por Ricardo Corazón de León nada menos que 23 toneladas de plata? Seríamos demasiado rácanos si, al menos esta vez y en este escenario, escatimáramos en nosotros mismos.

Con aquel suculento botín zanjó el noble austríaco el contencioso que tenía con el monarca inglés, un sujeto tan soberbio que, esencialmente, se pasó largamente de temerario al volver de las cruzadas por el mismo camino en el que, a la ida, había dejado un enemigo irreconciliable que le detuvo y puso precio. Los ingleses pagaron la osadía de su rey. Y de qué manera.

De lo acontecido queda un relato casi legendario y un castillo, en ruinas, que rezuma historia y que regala las mejores vistas posibles sobre el pueblo y el río.

La abadía de Dürnstein

A cuatro pasos de cualquier punto está la abadía, imponente por mucho motivos.

Teniendo en cuenta que todo empezó en 1372 con una pequeña capilla donada por una viuda reconozcamos que les cundió, y mucho, a los monjes agustinos que se asentaron a partir de aquello. En 1410 inició su andadura como abadía. El barroco tomaría asiento como hoy lo vemos con la reforma impulsada por Hieronymus Übelbacher en 1710. Fueron 30 años dirigiendo a artesanos y albañiles, pero la muerte le pilló sin acabar de quitar andamios.

Dicho todo lo cual, no hay que hacer pereza. Toca deambular sin prisa por la abadía y encontrarte con un buen repertorio de singulares referencias.

Verbigracia:

• Continentes y estaciones comparten las alturas

En el reino del estuco, dentro o fuera de los templos y los salones, hasta en los patios nos topamos con eufóricas representaciones alegóricas, ya sea de las estaciones del año o de los cuatro continentes entonces conocidos (a falta de Australia).

El otoño trae la uva. Y la uva, el vino. El vino, la alegría. ¿Entiendes la foto?

• Luminarias rotundas

• El valor del azul

En cuatricromía, con cyan al 100, magenta al 84, amarillo al 8 y sin nada de negro obtenemos un bello azul que es, exactamente, el mismo de la torre de la iglesia de Dürnstein.

No es una elección casual: es este uno de los azules más bellos. El elegido para las fachadas fue logrado a partir del cristal de cobalto. Dentro, alguna madonna guarda todavía en sus ropajes el azul conseguido con lapislázuli, el más caro de entre los posibles de llevarse a la paleta del pintor, más incluso que los sobredorados.

Conseguido el color, los artistas tuvieron un poco más fácil recrear en la torre una iconografía celestial que el hombre contemporáneo apenas interpreta. Merece el esfuerzo de, al menos, intentarlo porque allí se habla de la muerte y de la redención. Cosas del Barroco…

• Una muerte muy viva

Nacemos para morir y, entre medias, vivimos. Es tan simple que solemos olvidarlo. En Dürnstein la muerte es una compañera fiel. Rigurosa, pero leal. Está en el sarcófago enjoyado que muestra al otro lado del cristal la osamenta glorificada de un mártir recuperado de las catacumbas romanas. Lo está, de nuevo, en alguna escultura aquí y allá.

• Una iglesia descomunalmente barroca

Nuestro viejo Hyeronymus fue el responsable del diseño interior de la iglesia de la abadía. No se puso límites.

Del exterior entra una luminosidad digna del Cielo con unas tonalidades ajenas a lo ordinario. Y junto con el brillo de la luz, el esplendor de una decoración rebosante, animada por el propósito de acercarse, para enaltecerlo, al brillo del Creador. Incluso donde no hay oro, como en los estucos del techo salidos de las manos de Santino Bussi, el derroche de belleza es imparable.

Sumamente original es el globo articulado diseñado por el italiano Beduzzi, que ocupa el centro del altar mayor. Su ingenioso mecanismo se puede ver (y tocar) en una copia dispuesta en una sala, donde también se reproducen los 44 paneles grabados que dan forma a la esfera,

Nada que ver, en lo estilístico ni en lo canónico, con aquel santo nacido en el siglo IV en lo que hoy es Argelia. Agustín, el de Hipona, quizá no lo entendería. A muchos contemporáneos del siglo XXI también les cuesta, pero el espectáculo es fascinante. Merece el esfuerzo de intentarlo.

• El trampantojo de un 3D de papel

No siempre es posible ver lo que llaman claustro y es, más propiamente, una galería de insólitas curiosidades barrocas del siglo XVIII, dispuestas en pasillos y capillas. Se queda fuera del circuito ordinario de visitas. El periodista tuvo el privilegio de verlo y de escribir para contarlo.

No faltan los mármoles de pega, salidos del pincel de hábiles artesanos, pero el engaño llega a una superlativa categoría de enternecedora obra de arte en la representación del Santo Sepulcro.

Estamos ante un insólito precursor del 3D, reforzada la perspectiva teatralmente hasta casi el vértigo mediante el recurso a sucesivos recortables. Llamémoslo así puesto que es lo que evoca el teatro sagrado, un capricho muy del gusto de aquella época que delante de nuestros ojos se mantiene lozano y sorprendente.

Melk, la respuesta benedictina

Las abadías son muestra de poder terrenal con el argumento celestial de la vida eterna como mejor producto del catálogo.

Ahora, sobre todo los benedictinos, muestran a sus visitantes un repertorio generoso en variedad y no demasiado caro de cosas que comprar; un catálogo asequible y amable, con el que se cierra la visita por el enorme conjunto de patios y edificios. (Cuidado con las mermeladas, una joya de la región pero que no pasarán el control de equipajes, por espesas que parezcan)

A la hora de ubicar estás enormes, barrocas, inabarcables fortalezas eligieron sus promotores emplazamientos privilegiados: asomados al Danubio, dominando el valle, vigilando desde el punto medio entre el cielo y la tierra, son lugares dignos de visita y, por descontado, de admiración.

Eso sucede también en Melk, aún más acentuado el criterio por su carácter defensivo, nada disimulado por el barranco sobre el que se alza.

Fundada en 1089 sobre un antiguo castillo, es fruto del siglo XVIII. Con todas sus consecuencias.

Poder y poderío, que parecen lo mismo pero no lo son, se expresan aquí no sólo en lo religioso sino en la existencia de una magnífica biblioteca o en estancias profanas como el magnífico Salón de Mármol.

Poder es potencia; poderío, como el de aquí, es ejercicio… y ejercicio manifiesto.

La abadía, que ejerce también como centro educativo para jóvenes de ambos sexos, apenas da cobijo actualmente a una veintena de monjes benedictinos.

En la última restauración del primero de los patios (el de los prelados), al ver que las pinturas originales eran irrecuperables, se encargaron a dos artistas en 1988 una nuevas representaciones. Desentonan en su modernidad pero mantienen el mismo mensaje de siglos atrás: pregonar a los cuatro vientos las virtudes de la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Los chavales no cavilarán mucho sobre ello; los turistas, en absoluto.

¿Se enterarían algo más la archiduquesa María Teresa o la cabeza perdida de su hermana María Antonieta, Napoleón Bonaparte o Pablo VI? Todos tienen algo en común: haberse alojado en la magnífica Ala Sur, aún hoy dedicada a los huéspedes.

Si el lector busca en la galería que antecede a estas líneas, podrá encontrar un objeto extraño a nuestros ojos: una arqueta de marfil que, en realidad, hacía las veces de altar portátil para los religiosos trashumantes. Es del siglo XI y si el que la ve es español no será extraño que le lleve a recordar otras obras magníficas de aquellos mismos años, pero más cercanas, como la arqueta de Silos. Más cercanas y más mestizas, como corresponde a la vieja Iberia.

Sea como fuere, aclaremos que esta y muchas otras piezas –desde el medievo al siglo XXI– se muestran en un esforzado museo, al gusto contemporáneo y con la loable pretensión de desbastar burricies con aquello de instruir deleitando.

Uno diría que, en efecto, lo consigue. Aunque sea al precio de destacar que las gemas de la Cruz de Melk, pieza magnífica y venerado relicario, están sujetas con los primeros tornillos de rosca a derechas de la Historia Universal. Tal cual.

En clave barroca, la Sala de Mármol tiene sólo de esta piedra los quicios de las dos puertas. El resto es estuco pintado. Al saberlo, no pocos se decepcionan. Son los mismos que ignoran que los muros de muchas obras romanas no son de piedra maciza sino que su interior está relleno de hormigón, material más barato, ligero y eficiente para soportar las cargas requeridas. Si lo supieran no podrían visitar Roma.

Pero el lector de LA CRÓNICA, que por serlo acredita ser más perspicaz e inteligente, seguro que apreciará cuando visite Melk el hecho de que la gran Sala de Mármol está unida a una enorme plazoleta que a su vez nos presenta, todo lo teatralmente que cabe imaginar, la fachada de la iglesia de San Pedro y San Pablo, patronos de la abadía… una amplia extensión que continúa, sin tregua, hasta la inmensa biblioteca. Tan grande acopio de volúmenes contiene que haría feliz a ese ciego visionario que era Jorge Luis Borges, el mismo que soñó libros de arena.

Desde la balaustrada, las casas de Melk se dejan ver allá abajo adormecidas en la misma paz que desde hace casi un milenio.

Nadie diría que por aquí pasaron guerras, hubo muertos y los inocentes sufrieron.

Ocurrió eso y más, como en tantos otros lugares. Incluso en época reciente. Sucedió en lo que ahora es un cuartel del ejército austríaco, cuando esto era Alemania.

Como está a punto de anochecer y todo ha pasado a tener un dulce color de miel, similar al pan de oro de las figuras de la iglesia, nos dejaremos llevar por la esperanza de que la belleza es la prueba irrefutable de que imaginando un mundo mejor podemos alcanzarlo.

Nada es feo cuando atardece en Melk y el Danubio ya no es un proyecto de azul sino un infinito reflejo de plata.

Volvemos a casa después de haber estado –justicia obliga con la hospitalidad recibida– como en casa.